寫稿

投稿

寫稿

投稿

雙碳目標及其實現途徑

習近平主席在第七十五屆聯合國大會上指出,中國將努力實現2030之前的二氧化碳排放碳達峰,即2060之前的碳中和。“碳達峰”意味著二氧化碳在某一點達到峰值,不再增加,然后逐漸回落。“碳中和”是指企業、團體或個人在一定時期內,通過植樹造林、節能減排,直接或間接產生的溫室氣體排放總量,為了抵消自身的二氧化碳排放量,實現二氧化碳的“零排放”。

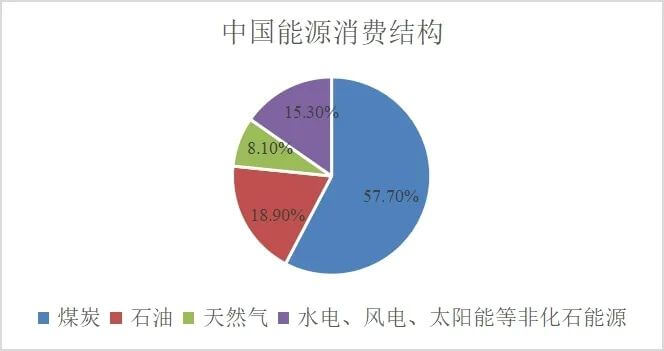

實現雙碳目標有兩種途徑,即減少二氧化碳排放和增加碳匯。固碳主要來自森林、草原等自然生態系統,以及碳捕獲與封存(CCS)、碳捕獲、封存與利用(CCUs)等人工除碳技術,這就要求我們完善森林、草原、濕地等生態補償機制,提高固碳能力和質量。在二氧化碳排放方面,中國主要以能源碳排放為主。從圖1可以看出,我國能源消費結構顯示,碳基化石能源占能源消費總量的84.7%。顯然,在減排方面,我們需要節能降耗,降低能源消費總量,進而減少能源系統的碳排放;調整能源結構,減少化石能源消費,提高太陽能、風能、核能、地熱能等非化石能源的比重。也就是說,能源的生產和消費應該走綠色低碳之路。氫能將在這條道路上發揮重要作用。

氫能系統有助于實現碳目標的雙重化

氫能的優點:氫能是氫(H)在物理化學變化過程中釋放的能量。清潔能源:氫氣燃燒的產物僅為水,不會產生有毒氣體或粉塵顆粒等對環境有害的污染物。用氫氣代替化石燃料可以最大限度地減少溫室效應。它來源廣泛,生產方便:產品水還可以電解制氫,作為分布式能源供能。熱值高:除核燃料外,在化石燃料和化學燃料中,氫的熱值最高,容易燃燒。此外,氫可以轉化成各種能源。

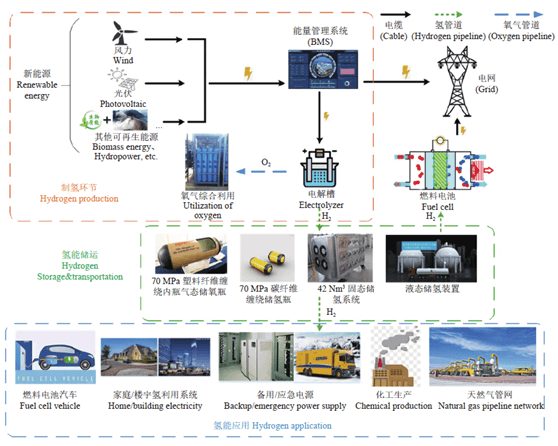

氫能將在我國碳中和路徑中發揮重要作用:如圖2所示,氫能產業鏈、制氫環節:氫能的利用可以實現可再生能源的大規模高效消費;氫能儲運:氫能可在不同行業和地區間重新分配;作為能量緩沖載體,提高能量系統的韌性;氫能應用環節:減少運輸過程中的碳排放;減少工業能源使用領域的碳排放。氫能將清潔能源結構與電氣化聯系起來。它利用水、風、光等可再生能源產生的剩余電力生產氫氣。也就是說,剩余的電力儲存在氫氣中。當有需求缺口時,采用燃料電池發電來滿足電力供應的需求,或將產生的氫氣用于工業和國內生產,以避免棄風,水電廢棄光電造成的能源浪費,可以最大限度地跨地區、跨季節利用可再生能源,減少碳排放。然而,氫能儲運的關鍵技術是制約氫能經濟性的瓶頸技術。氫具有很強的擴散能力,易燃易爆。氫和金屬的結合容易導致氫脆和難以儲存。因此,妥善解決氫能儲運問題是氫能安全高效利用的必要前提,也是降低整個氫能產業鏈成本的關鍵環節。

氫能應用的核心——燃料電池

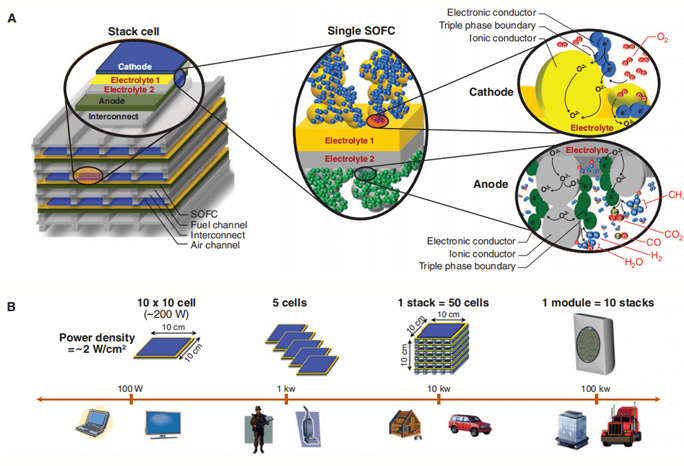

目前,質子交換膜燃料電池(PEMFC)和固體氧化物燃料電池(SOFC)是燃料電池的主要研究領域。這里只討論SOFC。如圖3a所示,固體氧化物燃料電池組由連接器和多個單體電池組成。SOFC單電池主要由三部分組成:陰極、陽極和氧離子導電電解質。在陰極,O2(來自空氣)被還原,產生的O2-離子通過電解液被輸送到陽極,在那里它們與氫或碳氫燃料反應生成熱量、H2O和(碳氫燃料)CO2,并將電子e-釋放到外部電路以進行工作。

如圖3B所示,多個SOFC單電池(10× 10 cm2)通過連接器串聯,連接器在單個電池之間提供電接觸和氣體通道。由此產生的“棧”被安排在串聯和并聯配置,以提供所需的電壓和功率輸出。不同規格的電堆可用于便攜式發電或分布式發電以及交通、民用和軍用的大規模發電,以避免或減少碳基化石能源的使用,減少碳排放。而SOFC要解決的主要問題是改善陰極氧還原的orr反應動力學,降低極化損耗,將反應溫度降低到500~800℃℃ 在中低溫地區。

氫能應用,家用熱電聯產裝置

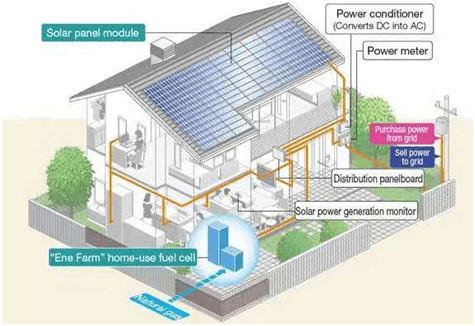

如下圖2所示,氫燃料電池熱電聯產裝置利用燃料電池中氫能產生的余熱進行回收,從而實現熱電聯產,進一步實現電力資源的更大利用,大大減少了電力資源的浪費,降低煤炭能源的消耗,實現更高效的能源利用,促進環境友好,提高能源利用率。

氫氣作為一種無碳、清潔、高效的能源形式,在促進能源結構轉變方面發揮著越來越重要的作用。然而,從制氫到氫能應用是一條復雜的產業鏈。要實現氫能的發展,必須降低氫能產業鏈各個環節的成本。

如前所述,能源結構調整是實現碳中和、碳達峰的重要途徑:控制煤炭、石油等化石能源消費比重,提高可再生能源、氫能等清潔能源消費比重,上游以光伏、風電、水電為主的可再生能源充足,下游可吸收可再生能源的氫能產業。這樣,可再生能源和氫能的發展將成為我國碳達峰和碳中和的催化劑。但是,單一的能源結構調整不足以實現雙碳目標,碳匯收入還需要增加,如發展碳捕獲、固碳技術和建設森林草原等自然生態系統。